【📝特集1】規制対象となるAI医療機器とは?

デジタル技術が目まぐるしく進化する今、人工知能(AI)もヘルスケア業界に大きなインパクトを及ぼしており、FDAはこれまでに500以上のAI・マシンラーニング技術を活用した医療機器を承認してきました。特に過去5年のAI医療機器の承認数の伸びは目覚ましく、中でも放射線科の承認数がその他の領域を圧倒しています。

新たな技術を取り入れた医療機器が活用され医療の質が高まることは喜ばしい一方、何が規制の対象となり、何が規制の対象とならないかの判断が難しく、「医療機器」の定義が曖昧になってきていることも事実です。注射器、CTスキャナ、心臓ペースメーカーなどは、FDAからの審査・承認が必要な医療機器であることに異論はないかと思いますが、ではAIが医師のために予防・診断・治療方法をリスト化するソフトウェアはどうなのか? 医師が読みやすいように患者データを加工するソフトウェアは規制の対象となるのか?電子カルテも医療機器として見なされる可能性はあるのか? など、様々な疑問が残っていました。

このような背景を受け、FDAは2022年9月28日に、臨床判断支援ソフトウェア(Clinical Decision Support Software:以下 CDSソフトウェア)に関する最終ガイダンスを発行しました。このガイダンスでは、FDAからの審査・承認が必要となる医療機器ソフトウェア (Device Software)と、必要でない非・医療機器ソフトウェア(Non-Device Software)の定義がされました。

これまでも、2016 年の21st Century Cures Actや、2019年のCDSソフトウェアのドラフト版ガイダンスで、本領域については触れられてきましたが、今回の最終ガイダンスでCDSソフトウェアを医療機器としてFDAが監視する範囲が明確になった形です。

微妙なニュアンスが多くあるため網羅的に説明することは難しいのですが、本ガイダンスを可能な限り分かりやすく以下にまとめてみました。

(尚、本コンテンツは法的アドバイスを提供するものではありませんのでご了承ください)

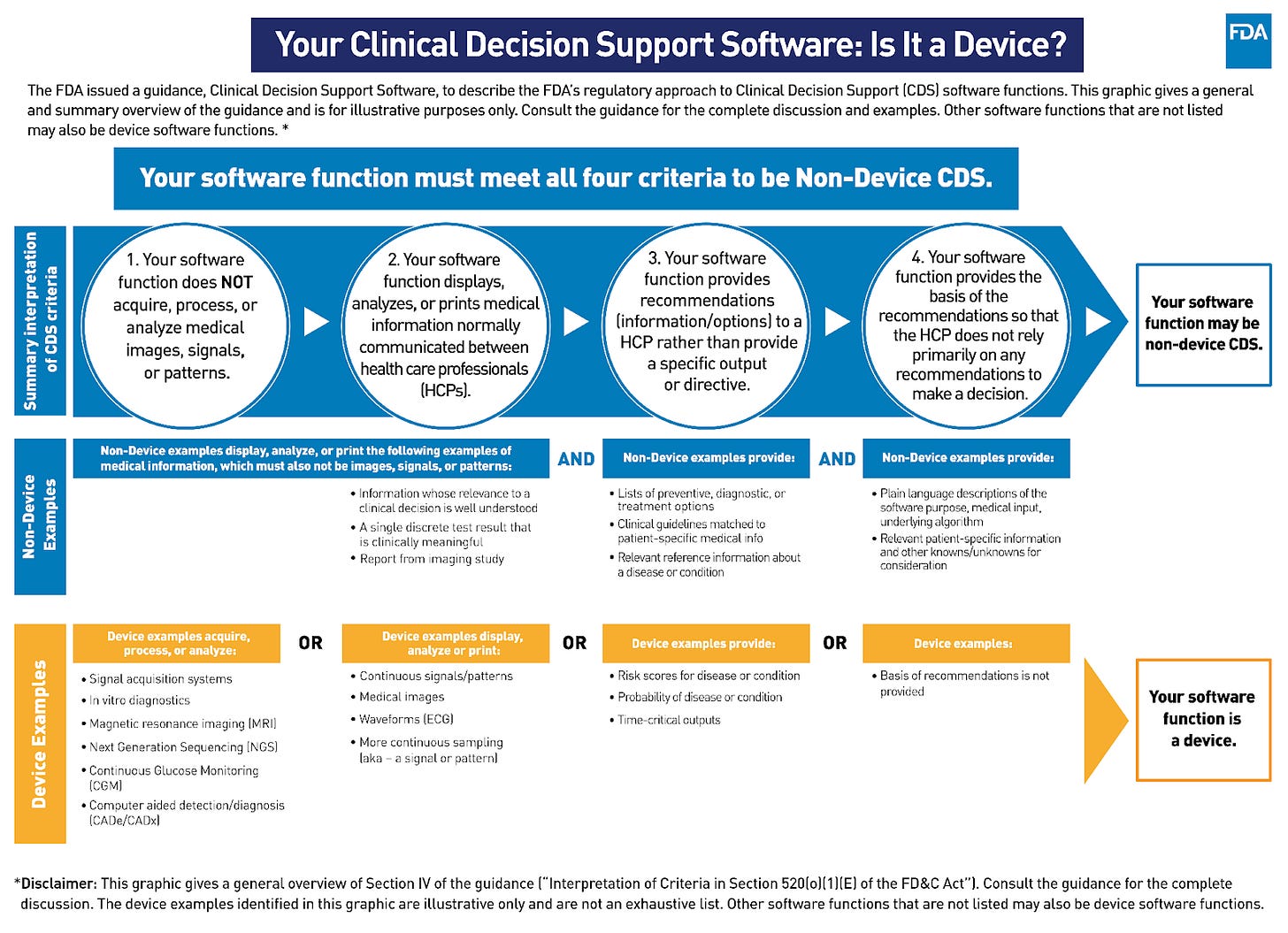

この最終ガイダンスによると、ソフトウェアが非・医療機器ソフトウェア(Non-Device Software)と見なされるには、次の4つの条件を満たすことが求められるとのことです。

① 医療画像、信号、パターンを取得、処理、分析しない。

この条件だと、MRI、持続グルコースモニタリング(Continuous Glucose Monitoring)、コンピュータ支援診断(Computer-Aided Detection/Diagnosis)機器などは、患者データを取得・処理・分析するため、FDAの規制の対象となることが分かります。

② 患者・医療情報が、表示、印刷されることを目的に使用される。

例えば血圧計で得られた測定結果(例:血圧 120/80 mmHg)を表示・印刷するだけのソフトウェアなどはFDAの規制の対象となりません。同様に、診察記録や処方内容などを表示するだけであれば、電子カルテも非・医療機器ソフトウェアとなります。

一方で、心電計などは情報を表示をするだけでなく、心筋の電気信号を測定したうえで表示しているため、心電計は医療機器となります。

③ 予防、診断、または治療について、医師に支援・レコメンデーションを提供することを目的としている。(特定の方針を示さない)

予防、診断、治療方針に関する選択肢をリスト化したり、病気・症状に関連する参考情報やガイドラインを提供したりするソフトウェアは医療機器とはなりません。

一方、病気のリスクスコアリングをして、診断・治療に特定の方針を示すソフトウェアなどは医療機器と見なされます。

④ ソフトウェアが提示するレコメンデーションだけで医師が臨床判断をしないよう、然るべき根拠を提供している。

レコメンデーションの根拠となる患者の関連情報を提供したり、ソフトフェアの目的、アルゴリズムのロジックやインプットなどが分かりやすく説明されていることが、非・医療機器ソフトウェアには求められます。

最終ガイダンスが発表されたとは言え、新たな分野であるが故に、まだ分かりづらい部分も多いです。またFDAの今回のガイダンスは厳しすぎる・行き過ぎている、などの声も業界から聞こえています。今後ヘルスケア領域でAIソフトウェア事業を展開する際は、今回のガイドラインを照らし合わせながら、着想の段階から戦略的にプロダクト開発を進めることが更に重要となります。

【📝特集2】消費者目線でのデジタルヘルス

① オンライン診療の普及率

アメリカではオンライン診療の普及率は80%に達しました。55歳以上でもほぼ8割普及しています。特に風邪などの簡単な体調不良や定期処方で普及が進んでいます(下図参照)。定期処方に関しては、前回のニュースレターでも配信した通りAmazon等のD2Cジェネリック医薬品プレイヤーが参入しているため、オンライン診療との掛け合わせで今後どう発展していくか要注目です。一方、会話中心なのでオンライン診療と相性が良いとされていたメンタルヘルス領域ですが、下図だと意外と62%が対面診療を希望しているとのこと。コロナが理由でオンラインにする必要は減ってきた今では、目的・診療領域によってオンライン・対面がどう使い分けていくか、医療提供者側も患者さんの意向を踏まえて設計していく必要がありそうです。

一方、日本でのオンライン普及率は統計によりますが~15%程度。55歳以上の受診者の利用も限定的です。日米で環境や制度が違いうので一概には難しいですが、いずれにせよ対面・オンラインの使い分けは課題となりそうです。

②ウェアラブルの普及

米国のウェアラブル所有率は全体で46%、特に若年・高所得・高学歴の健康意識が高い層では74%。所有率が上がったとはいえ、電カルとの連携、保険償還、プライバシー等が課題となっており、遠隔モニタリングデータと実臨床との連携はまだ発展途上です。

この文脈では特に、誰がそのデータを見るのか、見た上で行動を取るのかという観点が非常に重要になってきます。連続モニタリングした情報を医療者がずっと観測するのも限界がありますし、そのような観測に対して保険償還するのかという問題も発生します。逆に患者自身が管理している場合も、解釈など難しいデータではそれを受けて必ずしも正しい行動が取れるわけではありません。このような視点も、開発時から検討していく必要があるでしょう。

③消費者健康データとプライバシー

オンライン診療やウェアラブルを通して様々な消費者・患者のデータが集まるようになってきたり、RWEなどの盛り上がりもある中改めて考えなければいけないのは、データのプライバシーです。上手く活用すれば、生活習慣の改善を提案してくれたり、医学介入が必要なタイミングを教えてくれたり、個別化された医療が推進できます。一方下記図を見てみると、医師から製薬企業から政府まで、いずれのプレイヤーに対しても、2020→2022年で消費者側がデータをシェアする意向が減少しています。消費者の健康データが流出するようなニュース(例えばMeta)もあるため、警戒心が強まっているのも納得です。実際テック企業に自分の健康のデータをシェアしても良いと思っている人はこの中でも少なく、たったの7%です。

医学の発展、ヘルステックの発展にはデータの蓄積・分析が重要なのは間違いないですが、データを適切に集めるシステムの構築に努めつつ、このようにヘルスケアプレイヤーと消費者間でのデータに対する価値観の違いを認識しながら、丁寧な信頼関係を構築して行く必要がありそうです。

【🔍気になるニュース】

①AmazonがOne Medical買収

AmazonがOne Medicalを$3.9 billionで買収すると2022年7月にアナウンスしてから半年経った今年2月、遂に買収が完了しました。One Medicalは全米で200以上の医療拠点を展開しており、モバイルアプリなどでも24時間年中無休の遠隔診断を提供する会員制プライマリケアサービスを年額$199で提供しています。買収完了後は、Amazonのウェブサイト経由でOne Medicalに入会できるようになっており、現時点で約80万人の会員数がいると言われていますが、この買収の宣伝効果による会員数の伸びが更に加速しそうです。既に多くの実店舗を構えてプライマリケアサービスなどを展開しているCVS、Walgreen、Walmart等の他の小売プレーヤーに今後Amazon + One Medicalが追いつけるかが注目です。

②FDAが臨床試験の要件にダイバーシティを追加

FDAが臨床試験の承認の際には治験参加者のダイバーシティを担保するための計画の提出を義務付けると発表しています。近年ジェンダーダイバーシティという意味では女性の治験参加者は増えてきたものの、主に白人が多く、その他の人種は中々参加できていないという現状があります。出来るだけ多様な臨床試験を実施することで、多様な人口に対しての効果を確認することが可能となります。このような流れの影響を受けて、多様な参加者を集められるような臨床試験テックのスタートアップにも注目が集まっていくのではないでしょうか。また、ChatGPTなどAIのツールが発展していく中で、もとのデータの多様性を十分に担保しなければ、多様な患者さんにAIを適応するのが難しくなり更に健康格差が拡大することも懸念されています。